この記事は前回の花粉症対策記事の補強記事です。

春の訪れとともにやってくる、国民病ともいえる花粉症。くしゃみ、鼻水、目のかゆみ、そして時には皮膚炎や耳の痛みまで、様々な症状に悩まされている方も多いのではないでしょうか。また、「これは花粉症なのか、それとも風邪なのか?」と区別がつかず、適切な対処ができないこともありますよね。

この記事では、花粉症の「なぜ?」を徹底的に解明し、遺伝的要因から症状を緩和する薬や食べ物、最新の治療法まで、あらゆる情報を網羅的に解説していきます。この記事を読めばもう花粉症に悩まされる毎日から解放され、快適な春を過ごせるはずです。

目次

花粉症の基礎知識:遺伝、症状、風邪との違い

まず、花粉症の基本的な知識について深く掘り下げて解説していきます。花粉症のメカニズムを理解することで、より効果的な対策を立てることができるはずです。

花粉症は遺伝する?

花粉症と遺伝の関係について、多くの方が疑問や不安を感じていることと思います。結論から申し上げると、花粉症は「必ず遺伝する」というわけではありません。しかし、遺伝的な要素が花粉症の発症に影響を与えることは科学的に認められています。では、具体的にどのようなメカニズムなのでしょうか?

私たちの体には、異物が侵入した際にそれらを排除しようとする免疫システムが備わっています。花粉症は、この免疫システムが本来は無害な物質である花粉に対して過剰に反応してしまう状態です。この過剰反応はIgE抗体という特別なタンパク質が過剰に作られることによって引き起こされます。アレルギー体質とはこのIgE抗体が作られやすい体質を指し、この体質は遺伝的に受け継がれると考えられています。つまり、親がアレルギー体質の場合、子供もアレルギー体質を受け継ぐ可能性が高いということになります。このメカニズムはまだ完全に解明されているわけではなく、現在も研究が進められています。

近年、遺伝子検査によって花粉症のリスクを予測できる可能性も出てきましたが、現段階では研究段階と言わざるを得ません。花粉症に関連する遺伝子は複数存在し、それらの全てが解明されているわけではありません。そのため、現時点では遺伝子検査の結果を過信することは避けるべきでしょう。

ここで重要なのは、遺伝的な体質を持っているからといって、必ずしも花粉症を発症するわけではないという点です。花粉症の発症には遺伝的な要素に加えて環境要因も大きく関与しています。環境要因とは具体的に下記のようなものが挙げられます。

- 花粉の曝露量:花粉を多く吸い込むほど花粉症を発症するリスクが高まります。

- 大気汚染:PM2.5などの大気汚染物質は花粉症の症状を悪化させる可能性があります。

- 食生活:バランスの悪い食事や添加物の多い食品は免疫力を低下させ、アレルギー反応を起こしやすくする可能性があります。

- 腸内環境:腸内環境の乱れは免疫バランスを崩し、アレルギー反応を起こしやすくする可能性があります。

- ストレス:ストレスは自律神経のバランスを崩し、免疫力を低下させる可能性があります。

つまり、花粉症の発症には、遺伝的な体質と環境的な要因が複雑に絡み合っているということです。アレルギー体質であっても、これらの環境要因を改善することで、花粉症の発症リスクを下げることが可能なのです。

では、親として子供の花粉症を予防するために何ができるのでしょうか?

-

妊娠中からできること:

- バランスの取れた食事を心がけ、腸内環境を整えることが重要です。

-

出産後からできること:

- 母乳育児を推奨し、離乳食は慎重に進めましょう。

- 子供の生活環境を整え、室内の花粉やダニなどのアレルゲンを減らすように心がけましょう。

- 子供の免疫力を高めるために、バランスの取れた食事、十分な睡眠、適度な運動を心がけましょう。

- 花粉の飛散時期にはマスクやメガネを着用させ、外出時間を調整することも有効です。

このように、花粉症と遺伝の関係は、単純に遺伝する・しないというものではなく、遺伝的な体質と環境的な要因が複雑に絡み合って発症するということを理解する必要があります。そして、遺伝的なリスクは変えられないとしても、環境要因を改善することで花粉症の発症リスクを下げることが可能だということを、ぜひ覚えておいてください。

花粉症と風邪の区別

花粉症の時期になると、くしゃみや鼻水、喉の痛みなどの症状が現れ、「これは花粉症か? それとも風邪?」と悩む方も多いのではないでしょうか。確かに、花粉症と風邪は初期症状が似ているため、見分けるのが難しいことがあります。しかし、両者は異なる病気であり、適切な対処法も異なります。ここでは花粉症と風邪の違いを明確にし、ご自身の症状に合わせて適切な対応ができるように解説していきます。

花粉症と風邪を見分ける上で重要なポイントは症状の種類、症状の持続期間、そして症状が現れるタイミングです。

症状の種類

-

花粉症:

- 主な症状はくしゃみ、鼻水、目のかゆみです。

- 鼻水は水のようにサラサラとしていて、透明なのが特徴です。

- 発熱はほとんどありません。

- 喉の痛みは軽いか、またはほとんどないことが多いです。

- 目の痒みや充血が特徴的で、目頭や目の周りが痒くなることがあります。

-

風邪:

- 主な症状は喉の痛み、発熱、咳です。

- 鼻水は粘り気があり、黄色や緑色を帯びることがあります。

- 発熱を伴うことが多く、微熱から高熱まで程度は様々です。

- 筋肉痛や倦怠感を伴うことがあります。

症状の持続期間

-

花粉症:

- 症状は花粉が飛散している期間中、長期間続くのが特徴です。

- 花粉の飛散状況によって症状の強さが変化することがあります。

- 一度症状が出ると数週間から数ヶ月続くことがあります。

-

風邪:

- 症状は一般的に短期間(1週間以内)で治まることが多いです。

- 発症から数日をピークに徐々に症状が改善していくのが一般的です。

症状が現れるタイミング

-

花粉症:

- 特定の時期(主に春)に症状が現れるのが特徴です。

- 毎年ほぼ同じ時期に症状が現れる場合、花粉症の可能性が高いでしょう。

- 天候に左右されることがあり、風の強い日や雨上がりの翌日に症状が悪化することがあります。

-

風邪:

- 季節に関係なく、一年を通して発症する可能性があります。

- 発症時期は気温の変化や体調不良などがきっかけになることが多いです。

セルフチェックのポイント

これらの違いを踏まえ、ご自身の症状を観察してみましょう。

- くしゃみ、鼻水、目のかゆみが主な症状で、発熱がない場合は花粉症の可能性が高い。

- 喉の痛み、発熱、咳などが主な症状で、鼻水が粘り気がある場合は風邪の可能性が高い。

- 毎年同じ時期に症状が現れ、長期間続く場合は花粉症の可能性が高い。

- 症状が1週間以内に改善する場合は風邪の可能性が高い。

もしご自身の症状がどちらなのか判断できない場合は、無理に自己判断せず医療機関を受診することをおすすめします。医師の診察を受けることで正確な診断を受け、適切な治療を開始することができます。特に、症状が重い場合や症状が長引く場合は、早めに医療機関を受診するようにしましょう。

このように、花粉症と風邪は症状の種類、持続期間、タイミングの違いによって見分けることができます。ご自身の症状を注意深く観察し、適切な対処を行うように心がけましょう。

花粉症の主な初期症状

花粉症の症状は人によって現れ方が異なりますが、初期症状を把握しておくことで早めの対策が可能になり、症状の悪化を防ぐことができます。ここでは花粉症の初期症状について、具体的な症状や注意点を含めて詳しく解説していきます。

花粉症の初期症状として最も一般的なのは、やはり、くしゃみ、鼻水、そして目のかゆみです。これらの症状は、花粉が鼻や目の粘膜に付着することで起こるアレルギー反応によって引き起こされます。

-

くしゃみ:

- 花粉症のくしゃみは、風邪の時のような「ハクション!」という単発的なものではなく、連続して何度も出るのが特徴です。

- 特に朝起きた時や外出先から帰宅した時に、くしゃみが頻繁に出ることが多いです。

- くしゃみをする度に鼻の粘膜が刺激され、鼻水が出やすくなることもあります。

-

鼻水:

- 花粉症の鼻水は風邪の時のように粘り気のある鼻水ではなく、水のようにサラサラとしていて透明なのが特徴です。

- まるで蛇口をひねったかのように鼻水が止まらなくなることがあります。

- 鼻水が喉に流れ込み、咳や喉の違和感を感じることもあります。

-

目のかゆみ:

- 花粉症の目のかゆみは目の周りや目頭が痒くなるのが特徴です。

- 目を擦り過ぎると目の充血や腫れを引き起こす可能性があるので、注意が必要です。

- 目の痒みに加えて涙が止まらなくなったり、目の異物感を感じたりすることもあります。

これらの症状以外にも、以下のような初期症状が現れることがあります。

- 鼻詰まり:鼻の粘膜が炎症を起こし、鼻の通りが悪くなります。鼻詰まりがひどくなると口呼吸になりやすく、喉の乾燥を引き起こすこともあります。

- 喉の違和感:鼻水が喉に流れ込むことによって喉に違和感を感じたり、イガイガしたり、軽い咳が出ることがあります。

- 頭痛や倦怠感:花粉症による体内の炎症反応によって、頭痛や倦怠感を感じることがあります。また、鼻詰まりによる睡眠不足がこれらの症状を悪化させることもあります。

- 皮膚のかゆみ:花粉が皮膚に付着することで、皮膚にかゆみや赤みが出ることがあります。特に、首や顔など露出している部分に症状が出やすい傾向があります。

これらの初期症状は、花粉の飛散量が増えるにつれて悪化する傾向があります。そのため、初期症状に気づいたら早めに対策を始めることが重要です。

花粉症の初期症状に気づいたら

花粉症の初期症状に気づいたら、まずは以下の対策を試してみましょう。

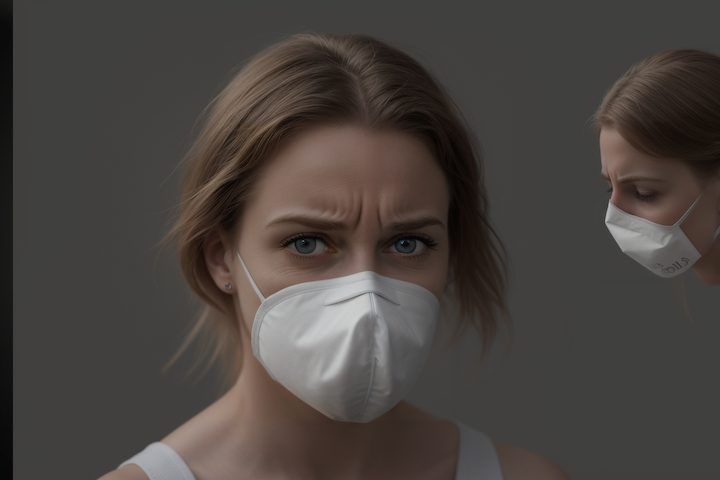

- マスクの着用:花粉の吸入量を減らすために、外出時は必ずマスクを着用しましょう。

- メガネの着用:花粉が目に入るのを防ぐために、花粉対策用のメガネを着用しましょう。

- 手洗いうがいの徹底:帰宅後は手洗いうがいを徹底し、付着した花粉を洗い流しましょう。

- 室内の換気を控える:花粉の飛散が多い時間帯は室内の換気を控え、空気清浄機を活用しましょう。

- 市販薬の服用:症状が軽い場合は、市販の花粉症薬を服用することも有効です。

これらの対策を試しても症状が改善しない場合は医療機関を受診し、専門医の診察を受けるようにしましょう。早期の適切な治療は症状の悪化を防ぎ、快適な生活を送るために非常に重要です。

このように、花粉症の初期症状を早期に把握し適切な対策を行うことは、花粉症による苦痛を最小限に抑えるために非常に大切です。ぜひ、ご自身の体調の変化に注意しながら、早めの対策を心がけてください。

花粉症の様々な症状

花粉症の症状は一般的に「くしゃみ、鼻水、目のかゆみ」として知られていますが、実際にはこれらの症状以外にも様々な症状が現れることがあります。ここでは、花粉症によって引き起こされるその他の症状について詳しく解説していきます。

花粉症の症状はアレルギー反応が起こる場所によって現れ方が異なります。鼻や目だけでなく皮膚、耳、呼吸器などにも症状が現れることがあります。

-

くしゃみ:

- 花粉症のくしゃみは、先程も触れたように連続して何度も出るのが特徴です。

- これは花粉が鼻の粘膜に付着することで、神経が刺激されるために起こります。

- 特に朝起きた時や気温の変化、急な寒暖差などによって、くしゃみが誘発されやすいです。

- くしゃみによって鼻の粘膜がさらに刺激され、鼻水や鼻詰まりが悪化することもあります。

-

皮膚炎:

- 花粉が直接肌に触れることで皮膚炎を引き起こすことがあります。

- 症状としては、かゆみ、赤み、ブツブツ、乾燥などが挙げられます。

- 特に、首や顔、腕など、露出している部分に症状が出やすい傾向があります。

- 花粉症の皮膚炎はアトピー性皮膚炎と症状が似ているため、区別が難しい場合があります。

- 適切なスキンケアを心がけ、乾燥を防ぐことが大切です。ワセリンも有効な対策の一つです。

-

耳の痛み:

- 花粉症によって鼻の炎症が耳に影響し、耳の痛みや閉塞感、耳鳴りなどを引き起こすことがあります。

- これは鼻と耳をつなぐ耳管という管が、鼻の炎症によって塞がれてしまうことが原因です。

- 耳の痛みだけでなく耳の中が詰まった感じがしたり、音が聞こえにくくなったりすることもあります。

- このような症状が現れた場合は耳鼻咽喉科を受診するようにしましょう。

-

息苦しい:

- 花粉症によって鼻詰まりがひどくなると呼吸がしづらくなり、息苦しさを感じることがあります。

- また、花粉が気管支に入り込み、気管支喘息のような症状を引き起こすことがあります。

- 喘息持ちの方は花粉症によって症状が悪化する可能性があります。

- 息苦しさや呼吸困難を感じる場合は、速やかに医療機関を受診しましょう。

これらの症状以外にも、花粉症によって下記のような症状が現れることがあります。

- 頭痛:花粉症による体内の炎症反応や鼻詰まりによる酸素不足によって、頭痛を引き起こすことがあります。

- 倦怠感:花粉症によって体力が消耗し、倦怠感を感じることがあります。

- 睡眠障害:鼻詰まりやくしゃみ、目のかゆみなどによって、夜眠れなくなることがあります。

- 味覚や嗅覚の変化:鼻の炎症がひどくなると味覚や嗅覚が変化することがあります。

このように、花粉症は鼻や目だけでなく、全身に様々な症状を引き起こす可能性があります。症状を放置しておくと日常生活に支障をきたすだけでなく、他の病気を引き起こす原因にもなりかねません。少しでも異変を感じたら早めに医療機関を受診し、適切な治療を受けるようにしましょう。

また、症状を緩和するためには、日常生活の中で花粉対策を徹底することが重要です。マスクやメガネの着用、手洗いうがいの励行、室内の掃除、加湿器や空気清浄機の活用など、できることから始めてみましょう。

花粉症は単なる鼻炎として捉えるのではなく、全身に様々な影響を与える可能性があることを理解することが大切です。ご自身の症状を注意深く観察し、適切な対策を講じることで、花粉症の症状をコントロールし、快適な生活を送ることができるでしょう。

症状を見極める! 花粉症と間違えやすい病気たち

さらに花粉症と間違えやすい代表的な病気とその見分け方、正しい対処法について詳しく解説していきます。花粉症との違いを正しく理解することで早期に適切な対応を取り、症状を悪化させることなく快適な生活を送ることができるでしょう。

1. 風邪(感冒)

症状: 鼻水、くしゃみ、喉の痛み、咳、発熱、倦怠感など。

見分け方:

- 風邪の場合は発熱や喉の痛み、咳などの全身症状を伴うことが多いです。

- 花粉症の場合は目の痒みや鼻詰まりが強く、発熱は少ないです。

- 症状が現れる時期も風邪は季節に関係なく、花粉症は春先に多いです。

- 鼻水の色も風邪は黄色や緑色の場合が多いです。花粉症は透明で水っぽい鼻水が出ることが多いです。

対処法:

風邪の場合は安静にして水分を十分に摂取し、必要に応じて解熱鎮痛剤を使用します。

ポイント: 発熱や喉の痛み、咳がある場合は風邪の可能性が高いので、早めに医療機関を受診しましょう。

2. アレルギー性鼻炎(通年性)

症状: 鼻水、くしゃみ、鼻詰まりなど。

見分け方:

- 花粉症は花粉が飛散する時期に症状が現れます。

- アレルギー性鼻炎は季節に関係なく、一年を通して症状が現れることがあります。

- アレルギーの原因となる物質は花粉だけでなく、ハウスダスト、ダニ、ペットの毛などがあります。

対処法:

アレルギーの原因となる物質を避け、抗アレルギー薬を使用します。

ポイント: 症状が現れる時期や、アレルギーの原因となる物質を特定することが大切です。

3. 副鼻腔炎(蓄膿症)

症状: 鼻詰まり、黄色や緑色の粘り気のある鼻水、頭痛、顔面痛など。

見分け方:

- 花粉症の場合は透明な鼻水が出ることが多いです。

- 副鼻腔炎の場合は粘り気のある黄色や緑色の鼻水が出ることが多いです。

- 副鼻腔炎の場合は頭痛や顔面痛を伴うことが多いです。

対処法:

抗菌薬や鼻洗浄を行います。場合によっては手術が必要となることもあります。

ポイント: 鼻水の色や頭痛の有無などを確認し、早めに医療機関を受診しましょう。

4. 血管運動性鼻炎

症状: 鼻詰まり、くしゃみ、鼻水など。

見分け方:

- 花粉症とは異なりアレルギー反応が関与していません。

- 温度変化、刺激物の吸入、ストレスなどが原因となることがあります。

- 特定の季節に関係なく症状が現れることがあります。

対処法:

原因となる刺激を避け、症状を緩和する薬を使用します。

ポイント: 症状が現れる状況を把握し、原因を特定することが大切です。

悩まず行動! 迷ったら専門医へ

まずはご自身の症状をしっかりと確認してみてください。もし、この記事でご紹介した病気の症状に当てはまる場合は自己判断せずに、早めに医療機関を受診しましょう。

花粉症の薬:効果と副作用

花粉症の症状を緩和するために様々な種類の薬が使用されています。ここでは花粉症の治療に用いられる主な薬の種類と、それぞれの効果や副作用について詳しく解説していきます。

花粉症の薬は大きく分けて内服薬(飲み薬)、点鼻薬、点眼薬の3種類があります。それぞれの薬は作用する場所やメカニズムが異なるため、症状に合わせて適切な薬を選ぶことが重要です。

花粉症に効く薬

花粉症の治療に用いられる主な薬の種類は以下の通りです。

-

抗ヒスタミン薬:

- 花粉症の症状を引き起こす原因物質であるヒスタミンの働きを抑えることで、くしゃみ、鼻水、目のかゆみなどの症状を緩和します。

- 抗ヒスタミン薬には第一世代と第二世代があります。

- 第一世代の抗ヒスタミン薬は効果が高い反面、眠気や口渇などの副作用が出やすい傾向があります。

- 第二世代の抗ヒスタミン薬は眠気などの副作用が軽減されていますが、効果が第一世代に比べてやや弱いものもあります。

- 市販薬として広く販売されており、花粉症の初期症状や軽い症状に有効です。

- 具体的な商品名としては、アレグラ、クラリチン、ジルテックなどが挙げられます。

-

抗ロイコトリエン薬:

- ロイコトリエンという物質の働きを抑えることで、鼻詰まりの症状を緩和します。

- 鼻詰まりがひどく、抗ヒスタミン薬だけでは効果が不十分な場合に用いられることが多いです。

- 比較的副作用が少ないとされています。

- 主な商品名としては、シングレア、キプレスなどがあります。

-

ステロイド薬:

- 炎症を抑える効果が高く、花粉症の様々な症状に有効です。

- ステロイド薬には内服薬と点鼻薬、点眼薬があります。

- 内服薬のステロイド薬は効果が高い反面、副作用のリスクがあるため、重症の場合や他の薬で効果が得られない場合に、医師の判断のもとで使用されます。

- 点鼻薬や点眼薬のステロイド薬は局所的に作用するため、副作用のリスクは低いとされています。

- 医師の指示に従い、用法用量を守って使用することが大切です。

-

点鼻薬:

- 鼻の粘膜に直接作用することで鼻水や鼻詰まりを緩和します。

- ステロイド点鼻薬、抗ヒスタミン点鼻薬、血管収縮薬などがあります。

- 血管収縮薬は即効性がありますが、使いすぎると症状が悪化する可能性があるので、注意が必要です。

-

点眼薬:

- 目の炎症を抑え、かゆみや充血を緩和します。

- 抗ヒスタミン点眼薬、ステロイド点眼薬、抗アレルギー点眼薬などがあります。

- 市販薬としても販売されていますが、症状が改善しない場合は眼科を受診しましょう。

花粉症の薬の副作用:眠気

花粉症の薬の中でも特に注意が必要なのが、抗ヒスタミン薬による眠気の副作用です。第一世代の抗ヒスタミン薬は眠気の副作用が強く出やすい傾向があります。そのため、車の運転や機械の操作など、集中力を必要とする作業をする場合は服用を避けるようにしましょう。

最近では、眠気の副作用を軽減した第二世代の抗ヒスタミン薬が主流になりつつありますが、それでも個人差があります。服用後に眠気を感じた場合は、無理せず休憩するようにしましょう。

花粉症の薬と風邪薬

花粉症の薬はあくまで花粉によるアレルギー反応を抑えるための薬であり、風邪の症状を和らげる効果は期待できません。そのため、「風邪にも効くのではないか」と考えるのは誤りです。もし、風邪の症状(喉の痛み、発熱、咳など)がある場合は、花粉症の薬ではなく、風邪薬を服用するようにしましょう。

薬を選ぶ際の注意点

- 自分の症状に合った薬を選ぶ:薬によって効果や副作用が異なるため、自分の症状に合わせて適切な薬を選びましょう。

- 医師や薬剤師に相談する:薬の選び方や服用方法について、医師や薬剤師に相談することも大切です。

- 用法用量を守って服用する:薬は決められた用法用量を守って正しく使用しましょう。

- 副作用に注意する:薬によっては眠気、口渇、便秘などの副作用が現れることがあります。

- 自己判断で薬を中止しない:症状が改善しても自己判断で薬を中止すると症状が再発することがあります。

このように、花粉症の薬は症状を緩和するために有効な手段ですが、種類によって効果や副作用が異なります。薬を服用する際は必ず医師や薬剤師に相談し、適切な薬を選ぶようにしましょう。

花粉症の治療法:根本的な解決を目指して

花粉症の治療は症状を一時的に抑えるだけでなく、根本的な解決を目指すことが大切です。ここでは、花粉症を根本的に治す可能性のある治療法について詳しく解説していきます。

花粉症の治療法として現在注目されているのは、アレルゲン免疫療法とレーザー治療です。これらの治療法は花粉症の症状を緩和するだけでなく、体質を改善し、花粉症に悩まされない体を作ることを目指しています。

アレルゲン免疫療法

アレルゲン免疫療法は、花粉症の原因となるアレルゲン(花粉)を少量ずつ体内に投与することで、アレルギー反応を徐々に弱めていく治療法です。

-

治療のメカニズム:

- アレルギー反応は、IgE抗体というタンパク質が過剰に作られることによって引き起こされます。

- アレルゲン免疫療法では、花粉のエキスを少量ずつ体内に投与することで、このIgE抗体の量を減らし、アレルギー反応を抑制します。

- また、アレルギー反応を抑制する細胞を活性化させる効果も期待できます。

-

治療の種類:

-

皮下免疫療法:アレルゲンエキスを皮下に注射する治療法です。

- 定期的に病院に通院し、注射を受ける必要があります。

- 効果が出るまで時間がかかることがありますが、長期的な効果が期待できます。

-

舌下免疫療法:アレルゲンエキスを舌の下に投与する治療法です。

- 自宅で毎日投与することができます。

- 皮下免疫療法に比べて副作用が少ないとされています。

- 治療期間は数年単位と長期になりますが、効果が出るにつれて花粉症の症状が軽減されていきます。

-

皮下免疫療法:アレルゲンエキスを皮下に注射する治療法です。

-

治療の対象者:

- アレルギー検査で花粉症の原因となるアレルゲンが特定された人が対象となります。

- 重症の花粉症で他の治療法では症状が改善しない場合に検討されます。

- 小児から高齢者まで幅広い年齢層で治療を受けることができますが、妊娠中の女性や重度の喘息を持っている方などは治療を受けることができない場合があります。

-

治療の注意点:

- 治療を開始する前に医師とよく相談し、治療のリスクとメリットについて十分に理解しておく必要があります。

- 治療中はアレルギー反応が出ることがあります。

- 治療効果が出るまで時間がかかるため、根気強く治療を続ける必要があります。

レーザー治療

レーザー治療は鼻の粘膜をレーザーで焼灼することで、アレルギー反応を抑制する治療法です。

-

治療のメカニズム:

- レーザー光で鼻の粘膜を焼灼することで粘膜の過敏な反応を抑え、アレルギー症状を緩和します。

- 鼻詰まりや鼻水、くしゃみなどの症状を軽減する効果が期待できます。

- 治療効果は半年から1年程度持続するとされています。

-

治療方法:

- レーザー治療は主に耳鼻咽喉科で行われます。

- 局所麻酔をして鼻の粘膜をレーザーで焼灼します。

- 治療時間は10分~20分程度と短時間です。

- 日帰り手術が可能ですが、術後は鼻の痛みや出血、腫れなどが起こることがあります。

-

治療の対象者:

- 鼻詰まりがひどく、他の治療法では症状が改善しない場合に検討されます。

- アレルギー性鼻炎全般に効果がありますが、特に花粉症による鼻詰まりに効果が高いとされています。

-

レーザー治療のデメリット:

- レーザー治療は鼻の粘膜を焼灼するため、術後、鼻の痛みや腫れ、出血などが起こることがあります。

- 治療効果は一時的なものであり、数ヶ月から1年程度で効果が薄れてくることがあります。

- 治療費は保険適用外となる場合が多いです。

- 重度のアレルギー性鼻炎の場合は効果が十分に得られないことがあります。

治療法を選ぶ際の注意点

- 医師に相談する:ご自身の症状や体質、ライフスタイルなどを考慮し、どの治療法が最適なのかを医師と相談して決めましょう。

- メリットとデメリットを理解する:それぞれの治療法にはメリットとデメリットがあります。治療を受ける前にこれらの情報を十分に理解しておくことが大切です。

- 治療費を確認する:治療費は保険適用となる場合と保険適用外となる場合があります。事前に治療費を確認しておきましょう。

- 根気強く治療を続ける:花粉症の根本的な治療は時間がかかることがあります。根気強く治療を続けることが大切です。

このように、花粉症の治療法には様々な選択肢があります。ご自身の症状やライフスタイルに合わせて最適な治療法を選び、花粉症に悩まされない快適な生活を取り戻しましょう。

花粉症と食物アレルギー

花粉症に悩む方の中には、「特定の食べ物を食べると、口の中や喉が痒くなる」といった経験をしたことがある方もいるのではないでしょうか? 実は、花粉症と食物アレルギーには密接な関係があることがわかっています。ここでは、花粉症と食物アレルギーの関連性について詳しく解説していきます。

花粉症と食物アレルギーは、どちらもアレルギー反応によって引き起こされる疾患です。アレルギー反応は、本来は無害な物質(花粉や食物など)を、体が「異物」と認識して過剰に反応してしまうことで起こります。

花粉症と食物アレルギーの間には交差反応という現象が起こることがあります。交差反応とは、あるアレルゲンと構造が似ている別のアレルゲンに対して、体が反応してしまう現象のことです。

花粉症の場合、特にシラカンバ(シラカバ)、ハンノキ、カモガヤなどの花粉アレルギーを持っている人は、特定の果物や野菜に対して食物アレルギーを起こしやすいことが知られています。これは、これらの花粉と特定の食物のタンパク質の構造が似ているため、体が誤って反応してしまうためです。

具体的な例としては下記のようなものが挙げられます。

-

シラカンバ花粉症:

- バラ科の果物(りんご、もも、さくらんぼ、梨など)

- セリ科の野菜(セロリ、ニンジンなど)

- 豆類(大豆、落花生など)

-

ハンノキ花粉症:

- バラ科の果物(りんご、もも、さくらんぼ、梨など)

- ヘーゼルナッツ

-

カモガヤ花粉症:

- メロン、スイカ、キウイ

これらの食物を摂取した際に口の中や喉が痒くなったり、腫れたり、じんましんが出たりするなどの症状が現れた場合は、食物アレルギーの可能性があります。

食物アレルギーの主な症状

食物アレルギーの症状は人によって様々ですが、主に以下のようなものがあります。

- 口の中や喉の痒み、腫れ

- じんましん、湿疹

- 吐き気、嘔吐、下痢

- 腹痛

- 呼吸困難、咳

- 血圧低下、意識障害(アナフィラキシーショック)

これらの症状が現れた場合は速やかに医療機関を受診し、適切な処置を受けるようにしましょう。特に呼吸困難や血圧低下などの重篤な症状が出た場合は、救急車を呼ぶなど迅速な対応が必要です。

食物アレルギーの検査と対策

食物アレルギーの疑いがある場合は医療機関でアレルギー検査を受けることができます。アレルギー検査には血液検査や皮膚テストなどがあります。検査結果に基づいてアレルギーの原因となる食物を特定し、食事療法や薬物療法などの適切な対策を行うことが重要です。

花粉症と食物アレルギーの関連性を知っておくことの重要性

花粉症と食物アレルギーはどちらもアレルギー反応によって引き起こされるため、併発しやすい傾向があります。花粉症の症状に加えて特定の食物を摂取した際に、上記のような症状が現れた場合は、食物アレルギーの可能性を疑い、医療機関を受診するようにしましょう。

花粉症と食物アレルギーの両方に悩んでいる場合は、アレルギー専門医に相談し、適切な診断と治療を受けるようにしましょう。自己判断で食事制限をするのではなく、医師の指導のもと、バランスの取れた食事を心がけることが大切です。

このように、花粉症と食物アレルギーは密接な関係があり、どちらか一方に悩んでいる場合は両方の可能性を考慮して、適切な対策を講じましょう。

花粉症対策:食べ物、生活習慣、その他

花粉症の症状を緩和するためには、薬物療法や治療だけでなく、日々の生活習慣を見直すことも非常に大切です。ここでは、花粉症対策として有効な食べ物、生活習慣、その他様々な方法について詳しく解説していきます。

花粉症対策は大きく分けて以下の3つに分類できます。

- 食事からの対策: 花粉症を悪化させる食べ物を避け、症状を緩和する食べ物を積極的に摂ることで、体の中からアレルギー反応を抑えます。

- 生活習慣からの対策: 生活習慣を整えることで免疫力を高め、花粉症に負けない体を作ります。

- その他対策: マスクやメガネの着用、室内の清掃など、日常生活の中でできる花粉対策を徹底します。

花粉症対策の食べ物:ランキング形式で紹介

食事は花粉症対策において重要な要素の一つです。ここでは、花粉症の症状緩和に役立つ食べ物をランキング形式でご紹介します。

-

ヨーグルト:

- ヨーグルトに含まれる乳酸菌は腸内環境を整える効果があり、免疫力を高める働きがあります。

- 特に、アレルギー症状を抑える効果が期待できる、特定の乳酸菌を含むヨーグルトを選ぶのがおすすめです。

- 毎日継続して摂取することでより効果が期待できます。

-

魚(特に青魚):

- 青魚(サバ、イワシ、サンマなど)に豊富に含まれるオメガ3脂肪酸には抗炎症作用があり、花粉症による炎症を抑制する効果が期待できます。

- オメガ3脂肪酸は体内で作ることができないため、積極的に食事から摂取する必要があります。

- 週に2~3回は魚を食べるように心がけましょう。

-

緑黄色野菜:

- 緑黄色野菜(ブロッコリー、ほうれん草、ニンジンなど)にはビタミンやミネラル、抗酸化成分が豊富に含まれており、免疫力を高める効果があります。

- 特にビタミンCはアレルギー反応を抑える効果が期待できます。

- 毎日バランス良く摂取するように心がけましょう。

-

ハーブティー:

- カモミールティーやペパーミントティーなどのハーブティーには、抗炎症作用やリラックス効果が期待できます。

- 花粉症によるストレスや不安を和らげ、心身ともにリラックスできます。

- カフェインを含まないハーブティーを選ぶのがおすすめです。

-

ショウガ:

- ショウガに含まれるショウガオールには血行を促進し、体を温める効果があります。

- 花粉症による冷えや鼻詰まりの改善にも役立ちます。

- 料理に加えるだけでなく、ショウガ湯やハーブティーに加えるのもおすすめです。

これらの食べ物以外にも、抗酸化作用のあるポリフェノールを多く含む食品(ベリー類、緑茶など)や食物繊維を多く含む食品(きのこ類、海藻類)も花粉症対策に有効です。

花粉症を悪化させる可能性のある食べ物

- 加工食品:添加物が多く含まれているため、免疫力を低下させる可能性があります。

- 甘いもの:糖分の摂りすぎは腸内環境を悪化させ、免疫力を低下させる可能性があります。

- アルコール:過剰な飲酒は肝臓に負担をかけ、アレルギー反応を悪化させる可能性があります。

これらの食べ物はできるだけ控えるように心がけましょう。

花粉症対策:その他

食事からの対策に加えて、日常生活の中でできる花粉対策も徹底しましょう。

- マスクの着用:外出時は花粉の吸入量を減らすために、必ずマスクを着用しましょう。

- メガネの着用:花粉が目に入るのを防ぐために、花粉対策用のメガネを着用しましょう。

- 空気清浄機の活用:室内の花粉を除去するために、空気清浄機を活用しましょう。

- こまめな掃除:室内の花粉を取り除くために、こまめな掃除を心がけましょう。

- 規則正しい生活:十分な睡眠、バランスの取れた食事、適度な運動を心がけ、免疫力を高めましょう。

- ストレスを避ける:ストレスは自律神経のバランスを崩し、免疫力を低下させる可能性があります。

これらの対策を組み合わせることで、花粉症の症状を効果的に緩和することができます。ご自身の生活スタイルに合わせてできることから始めてみましょう。

このように、花粉症対策は食べ物、生活習慣、その他対策をバランスよく行うことが大切です。この記事を参考に、ご自身に合った花粉症対策を見つけ、実践してみてください。

花粉症はいつまで続く?

花粉症に悩まされている方にとって、「いつまでこの症状が続くんだろう」という不安は尽きないものですよね。ここでは、花粉症の期間や時期について、具体的な花粉の種類と飛散時期を交えながら、詳しく解説していきます。

花粉症の症状が現れる期間は、原因となる花粉の種類によって大きく異なります。日本には様々な種類の花粉が飛散しており、それぞれ飛散時期が異なります。そのため、自分の花粉症がどの花粉によって引き起こされているのかを把握しておくことが大切です。

日本で花粉症の原因となる主な花粉と、その飛散時期は以下の通りです。

-

スギ花粉:

- 飛散時期:2月~4月

- スギ花粉は日本で最も多くの花粉症患者を悩ませている花粉です。

- 地域や年によって多少の違いはありますが、一般的に2月頃から飛散が始まり、3月、4月がピークとなります。

- スギ花粉による花粉症の症状は、鼻水、くしゃみ、目のかゆみなどが代表的です。

-

ヒノキ花粉:

- 飛散時期:3月~5月

- ヒノキ花粉はスギ花粉の飛散時期と重なることが多いです。

- ヒノキ花粉による花粉症の症状はスギ花粉とほぼ同じですが、より症状が重くなる場合もあります。

- スギ花粉症の方はヒノキ花粉症も併発しているケースが多いです。

-

カモガヤ(イネ科)花粉:

- 飛散時期:5月~7月

- カモガヤなどのイネ科の花粉は、スギやヒノキに比べると飛散時期がやや遅めです。

- カモガヤ花粉による花粉症の症状は、鼻水、くしゃみ、目のかゆみなどに加えて、皮膚炎を引き起こすこともあります。

- また、喘息を悪化させることもあるため注意が必要です。

-

ブタクサ(キク科)花粉:

- 飛散時期:8月~10月

- ブタクサなどのキク科の花粉は秋に飛散します。

- ブタクサ花粉による花粉症の症状はカモガヤ花粉症とほぼ同じですが、喘息を悪化させるリスクが高いと言われています。

- スギやヒノキの花粉症とは異なる時期に症状が出るため、注意が必要です。

-

その他の花粉:

- これらの花粉以外にも様々な植物の花粉がアレルギー反応を引き起こすことがあります。

- 例えば、ハンノキ、シラカンバ、ヨモギなどの花粉も花粉症の原因となることがあります。

このように、花粉症の症状が出る時期は原因となる花粉の種類によって異なります。ご自身の症状が現れる時期と上記の飛散時期を照らし合わせることで、どの花粉が原因なのかをある程度特定することができます。

花粉症の症状が長引く場合

- 複数の花粉にアレルギーを持っている場合、花粉症の症状が長期間続くことがあります。

- また、大気汚染やストレスなどの環境要因も花粉症の症状を悪化させ、長引かせる可能性があります。

- 花粉症の症状が長引く場合は医療機関を受診し、専門医の診察を受けるようにしましょう。

花粉情報を活用しよう

花粉の飛散状況は天気予報のように毎日情報が更新されています。花粉の飛散量が多い日は外出を控えたり、花粉対策を徹底するなどの対策を講じましょう。

花粉症の期間は花粉の種類によって異なり、人によって症状が出る期間も異なります。ご自身の花粉症のタイプを把握し、早めの対策を行うようにしましょう。

花粉症に関するその他の情報

花粉症に関して多くの方が抱える疑問や、知っておくと役立つ情報をQ&A形式でわかりやすく解説していきます。

花粉症と鼻炎の違い

花粉症と鼻炎の違いについて混乱している方も多いのではないでしょうか。実は花粉症はアレルギー性鼻炎の一種です。

-

鼻炎とは?:

- 鼻炎とは鼻の粘膜に炎症が起こる病気の総称です。

- 鼻炎には様々な原因があり、アレルギー性鼻炎、感染性鼻炎、血管運動性鼻炎などがあります。

-

アレルギー性鼻炎とは?:

- アレルギー性鼻炎とは、アレルギー反応によって鼻の粘膜に炎症が起こる病気です。

- アレルギー性鼻炎の原因となるアレルゲンには、花粉、ハウスダスト、ダニ、ペットの毛などがあります。

- アレルギー性鼻炎は、一年を通して症状が現れる通年性アレルギー性鼻炎と、特定の季節に症状が現れる季節性アレルギー性鼻炎(花粉症)に分けられます。

-

花粉症とは?:

- 花粉症とは、花粉を原因とするアレルギー性鼻炎の一種です。

- 特定の季節に症状が現れるため、季節性アレルギー性鼻炎に分類されます。

- 花粉症の原因となる主な花粉には、スギ、ヒノキ、カモガヤ、ブタクサなどがあります。

つまり、花粉症はアレルギー性鼻炎の中でも、原因が花粉に限定されるものを指します。

花粉症の英語表現

花粉症を英語で表現する場合、主に「hay fever」という言葉が使われます。

-

Hay fever

- 直訳すると「干し草熱」という意味になりますが、花粉症を表す一般的な英語表現です。

- 元々は干し草の花粉によって引き起こされるアレルギー症状を指していたようですが、現在では花粉症全般を指す言葉として使われています。

-

Pollen allergy

- より正確に花粉アレルギーであることを伝えたい場合は、この表現を使うことができます。

- また、特定の植物の花粉によるアレルギーを伝えたい場合は、”cedar pollen allergy”(スギ花粉アレルギー)のように表現できます。

-

Seasonal allergic rhinitis

- アレルギー性鼻炎の中でも、季節性であることを強調したい場合に使うことができます。

このように、花粉症を英語で表現する場合は、”hay fever”が最も一般的な表現ですが、状況に応じて、他の表現を使い分けることも可能です。

花粉症で息苦しいと感じた時は?

花粉症の症状が悪化し息苦しさを感じた時は、速やかに医療機関を受診することが重要です。

-

呼吸困難:

- 鼻詰まりがひどく呼吸がしづらく感じたり、息が苦しくなったりする場合は、重症化している可能性があります。

- 特に、喘息を持っている方は花粉症によって喘息が悪化するリスクが高いため、注意が必要です。

-

その他の症状:

- 呼吸困難に加えて、胸の痛み、咳、喘鳴(ぜーぜー、ひゅーひゅーという呼吸音)などの症状が現れた場合は、速やかに救急車を呼ぶなどの迅速な対応が必要です。

-

医療機関での対応:

- 医療機関では酸素吸入や点滴、ステロイド薬の投与などの治療が行われます。

- 花粉症による呼吸困難は放置しておくと命に関わる危険性もあるため、決して自己判断せず、医療機関を受診するようにしましょう。

花粉症で息苦しいと感じる場合は花粉症が悪化しているだけでなく、喘息などの他の病気が潜んでいる可能性もあります。自己判断で対処するのではなく必ず医療機関を受診し、医師の診断を受けるようにしましょう。

花粉症に関しては様々な疑問や注意すべき点があります。この記事で少しでも花粉症に関する理解を深めていただき、適切な対策をとっていただければ幸いです。

まとめ:花粉症を乗り越えよう

この記事では花粉症に関する様々な情報、そのメカニズム、症状、治療法、対策などを詳しく解説してきました。花粉症は確かに辛い症状を伴う病気ですが、正しい知識を持ち適切な対策を講じることで症状をコントロールし、快適な生活を送ることが可能です。

花粉症を乗り越えるためのポイント

-

花粉症のメカニズムを理解する:

- 花粉症は、免疫システムが花粉に対して過剰に反応することで起こるアレルギー反応であることを理解しましょう。

- 遺伝的な要因と環境的な要因が複雑に絡み合って発症することも理解しておきましょう。

-

自分の症状を把握する:

- 花粉症の症状は人によって様々です。自分の症状を把握し、適切な対策を立てることが大切です。

- くしゃみ、鼻水、目のかゆみだけでなく、皮膚炎、耳の痛み、息苦しさなど、様々な症状が現れる可能性があることを知っておきましょう。

-

花粉症と風邪を区別する:

- 花粉症と風邪は初期症状が似ているため、区別が難しいことがあります。

- 症状の種類、持続期間、発症時期などを考慮して、自分の症状がどちらなのかを判断しましょう。

-

適切な薬を選ぶ:

- 花粉症の薬には様々な種類があります。自分の症状に合わせて適切な薬を選びましょう。

- 抗ヒスタミン薬、抗ロイコトリエン薬、ステロイド薬、点鼻薬、点眼薬など、症状に合わせて使い分けましょう。

- 薬の副作用(眠気など)にも注意しましょう。

-

根本的な治療を検討する:

- アレルゲン免疫療法やレーザー治療など、花粉症を根本的に治療する可能性のある治療法も検討してみましょう。

- これらの治療法は時間がかかることもありますが、長期的な効果が期待できます。

-

日常生活での対策を徹底する:

- 花粉を避けるために、マスク、メガネを着用し、外出を控えましょう。

- 帰宅後は、手洗い、うがいを徹底し、付着した花粉を洗い流しましょう。

- 室内の花粉を取り除くために、こまめな掃除を心がけましょう。

- 空気清浄機を活用し、室内の空気を綺麗に保ちましょう。

-

バランスの取れた食事を心がける:

- 免疫力を高めるために、バランスの取れた食事を心がけましょう。

- ヨーグルトや魚、緑黄色野菜など、花粉症の症状緩和に役立つ食べ物を積極的に摂りましょう。

- 加工食品や甘いもの、アルコールなどは、できるだけ控えましょう。

-

ストレスを溜めない:

- ストレスは免疫力を低下させ、花粉症の症状を悪化させる可能性があります。

- 適度な運動やリラックスできる時間を作るなど、ストレスを溜めないように心がけましょう。

-

医療機関を受診する:

- 症状が改善しない場合は無理せずに医療機関を受診しましょう。

- 専門医の診察を受け、適切な治療を受けることで症状をコントロールし、快適な生活を送ることができます。

花粉症は決して諦める必要のない病気です。この記事を参考に正しい知識を身につけ、適切な対策を行うことで、花粉症に負けずに快適な春を過ごしましょう!

花粉症に悩むすべての方が、この春を笑顔で過ごせることを心から願っています。

次回は具体的な花粉症対策グッズをご紹介します。お楽しみに!